【媒体视野】《中国民间文学大系·黑龙江卷》陆续出版,专家解读龙江文艺资源独特风貌

时间:2025-10-27

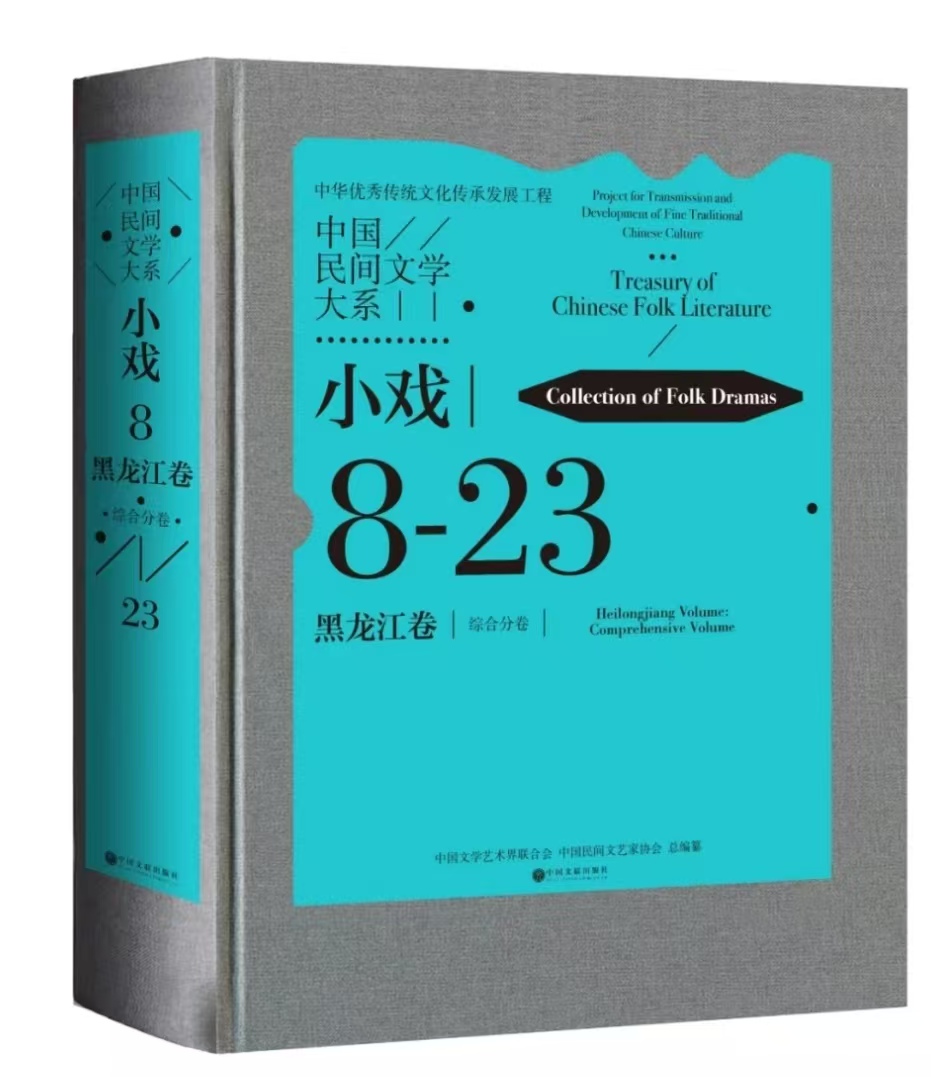

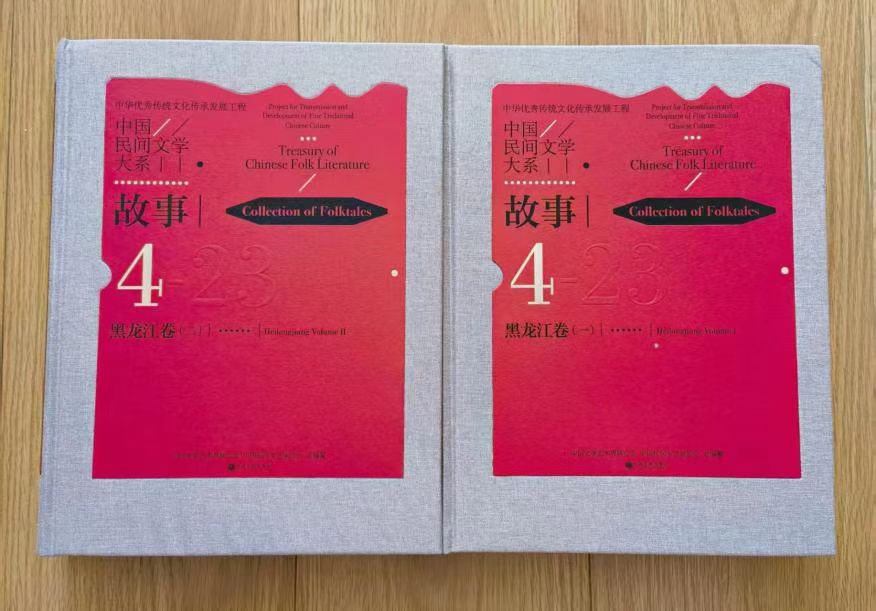

金秋十月,硕果盈枝。14日,一部60多万字的厚重典籍——《中国民间文学大系·小戏·黑龙江卷·综合分卷》由中国文联出版社正式付梓;一个多月前,《中国民间文学大系·故事·黑龙江(一)(二)》已率先与读者见面。至此,《中国民间文学大系·黑龙江卷》编纂工程迎来阶段性丰收。其中,“大系·故事·黑龙江”系列共计5卷,总字数逾300万,目前三、四卷亦进入待出版阶段,即将揭开面纱。

22日,黑龙江省民间文艺家协会驻会副主席、秘书长郎庆松与小戏卷主编孙亚强接受了本报记者采访,带我们一同探寻龙江民间文艺独树一帜的文化魅力,感受黑土地上流淌的人文脉动。

《中国民间文学大系·小戏·黑龙江卷·综合分卷》

《中国民间文学大系·故事·黑龙江(一)(二)》

《中国民间文学大系》堪称当代“四库全书”

记者了解到,作为“中华优秀传统文化传承发展工程”首批十五个重大工程之一,“中国民间文学大系出版工程”由中国文联牵头组织实施,按省份立卷,我省由省文联、省民协负责组织编纂。

郎庆松表示,“中国民间文学大系出版工程”自2017年项目启动以来,《中国民间文学大系》卷本委托编纂项目已累计立项584卷,截至目前已正式出版108卷,完成16亿字数字化存录,全部建成后,将是有史以来记录民间文学数量最多、内容最丰富、种类最齐全的文库和数据库,堪称当代“四库全书”。《大系》文库按照神话、史诗、传说、故事、歌谣、长诗、说唱、小戏、谚语、谜语、俗语、理论分为12个门类,黑龙江省作为多民族聚居地,在历史长河中不断创造并融合多元文化,形成了独具一格的地域文脉与历史传承。我省自2018年启动以来,共申报8个类别29卷,位居全国第四名。目前已完成4卷,《中国民间文学大系·史诗·黑龙江卷·伊玛堪分卷》更是成为第一批中国民间文学大系出版工程史诗示范卷之一。

收录的近五百部小戏作品全面展示龙江小戏风貌

孙亚强主持了《中国民间文学大系·小戏·黑龙江卷》中的四个项目。他表示,黑龙江省拥有独特的自然生态与多民族文化资源,是我国民间文艺的重要资源之一。随着历史上“闯关东”移民潮的涌动,多种戏曲艺术的种子跨越山河,传入这片高寒偏远的黑土地,并在此落地生根、开枝散叶,最终孕育出皮影戏、拉场戏、京剧小戏、评剧小戏等富有黑龙江特色的剧种。

国家级非物质文化遗产代表性传承人谷宝珍传授操影技巧

经过孙亚强与20余位编委五年来的不懈努力,《中国民间文学大系·小戏·黑龙江卷》共收录了近500部小戏作品,已出版的《中国民间文学大系·小戏·黑龙江卷·综合分卷》精选了从民国初期至1949年间在黑土地上广为流传的拉场戏40部、评剧小戏16部、京剧小戏17部,总计73部经典作品。而即将面世的《中国民间文学大系·小戏·黑龙江卷·皮影戏卷(一)》与《中国民间文学大系·小戏·黑龙江卷·皮影戏卷(二)》,则收录了超过400部小戏作品,其中不乏黑龙江“江北派”流传于民间的珍贵遗产。例如:《中国民间文学大系·小戏·黑龙江卷·皮影戏卷(一)》中的《破孟州》收录了7部完整小戏,《小西凉》连台本戏原有42个章节,因部分内容残缺,编委会通过老艺人的回忆与口述整理出13部可演剧目。编辑团队竭尽所能,将这些散落民间的独立而完整的皮影戏故事一一留存。2015年,由望奎皮影戏国家级非遗代表性传承人谷宝珍担当主演,赫哲族伊玛堪说唱国家级非遗代表性传承人吴明新主唱的伊玛堪皮影戏《西温莫日根》参加了第四届全国木偶皮影剧(节)目展演活动,荣获最高奖“金狮奖”。

孙亚强表示,收录的小戏,有很多不为人知的小故事。比如:清初不少文人因科场案、通海案或文字狱被流放至宁古塔(今黑龙江宁安),他们也带来了江南与中原的戏曲文化。“蹦蹦”(即后来的二人转)也是黑龙江地区重要的曲艺形态之一。一些蹦蹦艺人陆续前往宁古塔一带授艺,使这一艺术形式逐渐本土化并蓬勃发展,甚至流传出“天下最属宁古塔蹦蹦好”的佳话。至光绪年间,活跃于松花江北岸、以唱功和韵味著称的“北路蹦蹦”,在吸收其他剧种养分后,逐渐演变出一种“拉着唱”的戏曲样式——通常由三个角色构成,俗称“蹦蹦戏”或“拉场玩艺儿”,成为小戏的典型形态。可以说,脱胎于说唱艺术的二人转,最初以“两小戏”(小旦、小丑)的形式呈现,后逐渐发展为“三小戏”,加入了小生角色,表演结构更趋完整。作为东北三省共同的地方剧种,黑龙江拉场戏被誉为“北派”,以高亢豪放的唱腔、浓郁的乡土韵味著称,享有“北腔亮”“北路蹦蹦全靠唱”的美誉。

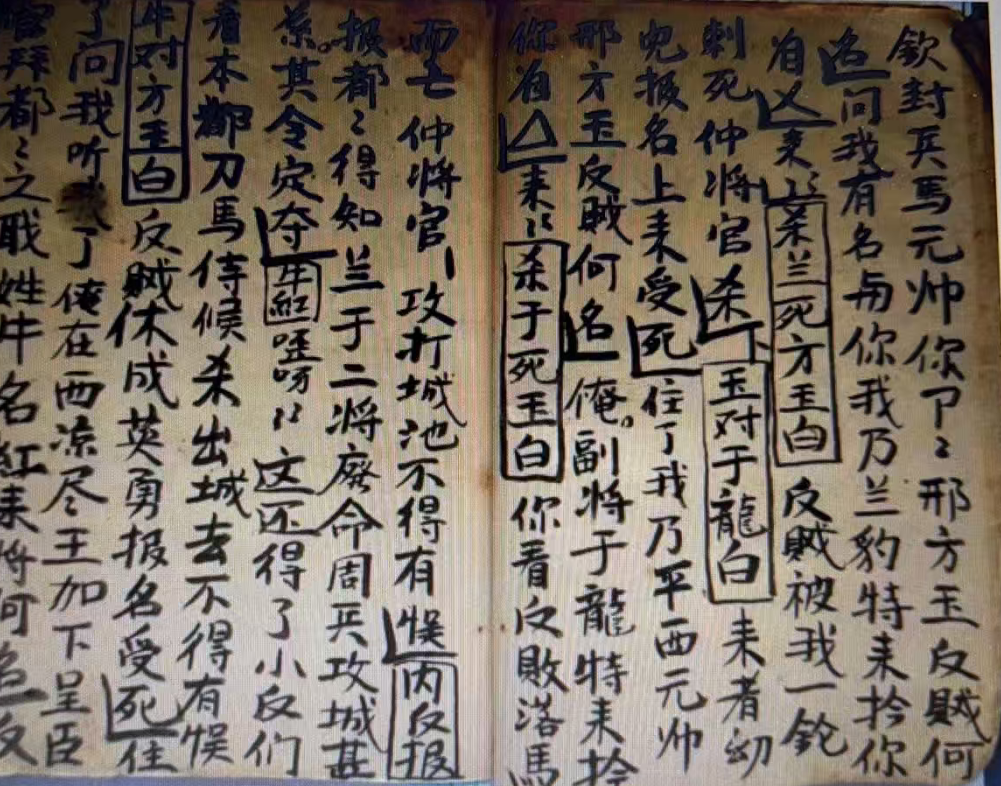

望奎县皮影戏传统剧目手抄本《铁树开花》“×”“△”分别代表兵器叉、锤的记号。

“重装出版”是为了更好的“呈现”

孙亚强介绍,团队在调研皮影戏时,所见的老剧本全是手抄孤本。纸页泛黄酥脆,其上密布着外人如读“天书”的勾圈符号,每一个记号,都可能对应着一个独特的角色或一套失传的动作。孙亚强与团队所做的,不仅是将这些珍宝高精度扫描,存入国家数据库;更关键的是,他们请来年迈的艺人亲身解读,将神秘的符号转化为可阅读、可传承的现代文本,并配以影像、照片与录音,为这些无形的遗产构建起一份份立体的、会“说话”的数字档案。新时代的数字技术,正为那些濒危艺术形式点亮“续命”的星火。

工作人员整理泛黄的传统剧目手抄剧本

“在数字时代,保护不仅仅是收藏,更要让文化遗产‘活起来’。”孙亚强表示。读者在已出版的《综合卷》中,可通过《中国民间文学大系》数据库进行检索。图书本身也引入了数字化阅读,在部分案例旁附有二维码,读者一扫,便能观看相关介绍。即将出版的《皮影戏卷》更是如此,只需用手机一扫,便能领略“江北派”老艺人那韵味独特的“掐嗓”唱法,仿佛穿越时空,身临其境。

据悉,继已出版的4卷之后,《中国民间文学大系·黑龙江卷》另有5卷本已进入出版流程。在数字技术的加持下,那些曾沉睡于尘封箱箧中的龙江故事与古老戏韵,正以前所未有的鲜活姿态走出历史,跨越时空,与当代读者重逢,静待后人聆听与传承。

来源:生活报